राजेंद्र यादव

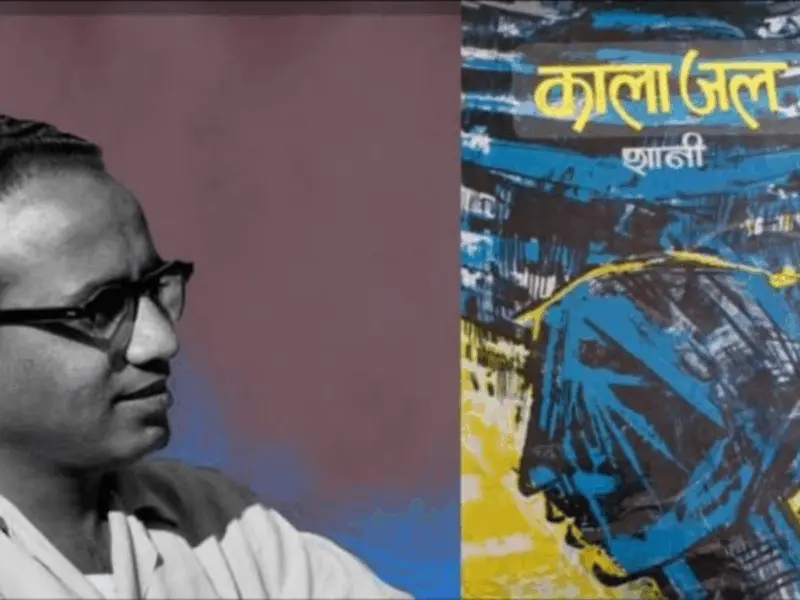

‘कालाजल’ इसलिए कत्तई महत्त्वपूर्ण उपन्यास नहीं है कि वह एक पिछडे़ हुए इलाके के दो मुस्लिम परिवारों की कहानी है और हमारे सामने उस समाज की तस्वीर रखता है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हालाँकि उसे इस समाज का ‘पहला प्रामाणिक’ उपन्यास होने का श्रेय दिया जाता रहा है।

मैं सोचता हूँ : इस उपन्यास का नाम ‘कालाजल’ न होकर ‘काला-पानी’ होता तो शायद ज्यादा सार्थक हो गया होता… यह सुझाव उपन्यास में शानी ने ही दिया है : “सचमुच द्वीपों के जीवन से तब बस्तर का जीवन किस तरह भिन्न और अलग था… कमरों में बंद लोग किवाड़ खोल-खोलकर द्वीप के लहर भीगे तटों तक दौड जाते हैं और उनकी उत्सुक आँखें देखती हैं, हिलती हुई सफ़ेद पाल, यहाँ से वहाँ तक लहराती हुई नीली धाराओं का अनंत फैलाव… जगदपुर से बाहरी दुनिया की भौगोलिक दूरी सौ-मील से कभी नहीं घटी…”

यह तस्वीर अंडमान के दंड-द्वीपों में निर्वासित लोगों के सज़ा भोगते-दिनों की याद दिलाती है…सिवार, चीला, लद्दी, पुरानी कीचड़ तथा मछली-गंध वाले काले-जल की अजीब मिली-जुली और दम-घोंट दुर्गंध, यानी मोती-तालाब के किनारे बसे एक परिवार, एक गाँव, या पूरे देश की अंतहीन सज़ा काटने की कहानी; ‘कालाजल’ तीन पीढ़ियों के निरंतर टूटते और ढहते जाने की त्रासदी है…बार-बार सवाल उठता है : आखिर इस परिवार, या जिन परिवारों के माध्यम से यह कथा मूर्त हुई है- उनका अपराध और अभिशाप क्या है कि टूटना और ढहना ही उनकी नियति हो गई है…?

शानी ने इस प्रश्न का न तो जवाब दिया है, न तलाशने की कोशिश की है; यह उसका लक्ष्य भी नहीं था। उसने तो शव बारात का ‘फ़ातिहा’ पढ़ने के धार्मिक कर्मकांड का, इस कहानी के विभिन्न व्यक्तियों और कोणों के उठाने के लिए बेहद ही खूबसूरत, कलात्मक और सार्थक उपयोग किया है। हिंदुओं के श्राद्ध या पिंडदान की तरह मुसलमानों में ‘फ़ातिहा’ पढ़ा जाता है, जहाँ एक-एक पितर, या मृतात्मा के लिए भोग लगाया जाता है। लेखक एक-एक रूह के लिए रोटियाँ बदलता जाता है और उस व्यक्ति के प्रेत को अपने भीतर जगाता जाता है। बहुत बड़ा खतरा था कि इस टैकनीक में ‘कालाजल’ सिर्फ प्रेत-साधना की तांत्रिक कहानी होकर रह जाती मगर ठहरे और बहते पानी के परिप्रेक्ष्य ने सारी कथा को प्रवाह दे दिया है। तीन पीढियों वाला यह उपन्यास तीन खंडों में बाँटा गया है ‘लौटती लहरें’ ‘भटकाव’ और ‘ठहराव’… अजीब बात है, फूफी का मकान भले ही मोती तालाब के पड़ोस में । मगर सारी कहानी जहां- जहां घटित होती है, वहां पास कलकँ करती कोई नदी बहती है। ताज्जुब ही है कग शालवन के घने हाथियों और तेज बहाव के नदियों को अनदेखा करके कथाकार आग्रहपूर्वक मोती तालाब के घुटे काले जल पर ही मंडराता रहता है…

‘कालाजल’ पढ़ते हुए मुझे बार-बार सत्यजित राय की फिल्म ‘अशनि-संकेत’ का खयाल आता रहख। सन् 63 के टा-सा गाँव। कहानी एक परिवार और गाँव की ही है: चावल-चीनी मिट्टी का तेल खयाल आता रहा। सन् ’63 के ‘बंगाल के अकाल’ के प्रारंभिक दिनों का शहर से निकट छोटा सा गांव। कहानी एक परिवार और गांव की है। चावल, चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि चीजें गायब होने लगी हैं। बेकारी और भुखमरी की छायाएँ गहराने लगी हैं… लेकिन फ़िल्म का निर्देशक है कि बार-बार लहलहाते खेतों, मीलों फैले हरे-भरे जंगलों नदियों, फूलों, बौरों और सुबह की खिलती धूप, साँझ के सिंदरी साँवले आसमान को ही चटख रंगों में दिखाए चला जा रहा है। पूरी फिल्म में कैमरा बार-बार एक ही सवाल पूछता है: इस अथाह और अपार प्राकृतिक समृद्धि-संपदा के बीच अकाल? जैसे अपने आप ही उत्तर भी उजागर हो रहा है: यह अकाल नहीं, षड्यंत्र है…

अद्भुत और बारीक़ निगाह है शानी के पास बस्तर की प्राकृतिक खूबसूरती जंगल, पेड़, पहाड़, नदी-मैदान, धूप, फूल, खुशबुओं, बारिश, ठंड और प्रकृति के बदलते हुए ‘मूड्स’ को पकड़ने की… कहीं वह इस सबको तस्वीर के आकर्षक चौखटे और दीवार की तरह इस्तेमाल करता है तो कभी अपने पात्रों की स्थितियों, मनःस्थितियों को प्रभाव और अर्थ देने के लिए। जिस सूक्ष्म-सधाव और कलात्मक, सांकेतिकता के साथ उसने इस प्रकृति का इस्तेमाल किया है, स्वयं लेखक के नाते मुझे वह दंग और स्तब्ध कर देता है। विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय के ‘आरण्यक’ को अगर प्रकृति का काव्यमय-संगीत कहा जा सके तो ‘कालाजल’ भी प्रकृति के सौंदर्य और सुषमा की अनमोल छवियों से भरा है। फिर शानी के पास विलक्षण संवेदनशील, संतुलित तराशी हुई भाषा है-शेर कहने जैसी सधी और सशक्त…

अंतर्विरोध ही कहा जाएगा कि ‘कालाजल’ में बाहरी प्रकृति इतनी उन्मुक्त, इतनी मोहक और इतनी आत्मीय है; मगर मनुष्य की अपनी प्रकृति हर जगह, घुटी, अवरुद्ध, दिशाहीन और आत्महंता है। उसे कहीं भी रास्ता नहीं मिलता। वह हर जगह सामाजिक रूढ़ियों, अंध-विश्वासों और मर्यादाओं के हाथों कुचली जाती है और बदले में पलटकर खुद मनुष्य को डस लेती है… यहीं ‘कालाजल’ का प्रतीक अपना अर्थ प्राप्त करता है। यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर इस काले-जल को खंगालकर बब्बन को मिला क्या ? मिर्जा करामत बेग से लेकर रज्जू मियाँ, रोशन मियाँ और फिर हारा-थका, पस्त टूटा हुआ मोहसिन, या बी दरोगिन, फूफी, मालती, सल्लो के अंत? ताजियों के आगे-पीछे चलनेवालों का एक जुलूस है जो एक बीती हई लड़ाई के लिए आज भी उसी ‘उत्साह’ से मातम कर रहा है… जंजीरों में छोटी-छोटी छुरियाँ बाँधे पीठ और छातियाँ लहूलुहान किए ले रहा है, अपनी खुशियों और गमों में लीन। मुझे लगता है मिर्जा करामत बेग का वंश भी किसी बीती हई अनदेखी महानता को एक धार्मिक विश्वास की तरह संजोये हुए है और हर अगली पीढी में और भी बौना होता चला जाता है। यहाँ कोई भी किसी भी क्षेत्र में न पहल-क़दमी करता है न कोई लीक छोडने की जोखिम उठाता है। जो ऐसा करता है उसे या तो बहुत अजनबी निगाहों से देखा जाता है, या फिर कुचल दिया जाता है। नयी पीढी ही इस अवरोध को थोड़ा-बहुत तोड़ने या झकझोरने की कोशिश करती है, मगर शीघ्र ही अकेली पड़कर चुक जाती है। उपन्यास के सबसे शक्तिशाली पात्र हैं- मोहसिन और सल्लो आपा… दोनों अपने-अपने भटकावों में लीक छोड़कर अलग रास्ते अपनाना चाहते हैं सल्लो आपा मार दी जाती है और मोहसिन…? सब ओर से थक-हारकर उसके लिए अब एक ही रास्ता बचा है-पाकिस्तान! एक स्वप्न-द्वीप शांग्रीला की तरह, जहाँ सारी समस्याओं का हल है! अपने को निष्क्रिय भाव से ‘कालाजल’ को समर्पित करके वह इसी सपने को फुलाता जाता है!

प्रकृति के खूबसूरत प्रभावों के बाद ‘कालाजल’ की जो चीजें अभी दिमाग़ पर छायी हैं वे हैं ताज़ियों और मुहर्रम के विवरण और सल्लो आपा, (सल्लो आपा हिंदी-उपन्यास के कुछ अविस्मरणीय चरित्रों में से एक है) या ‘मैं’ के किशोर सेक्स की अभिव्यक्तियाँ …. मगर ‘मैं’ यानी कथा-वाचक, यानी बब्बन कमज़ोर चरित्र है, पहले वह मोहसिन के प्रभाव से आतंकित-आच्छन्न रहता है, फिर सल्लो आपा के मुग्ध-प्यार में…

इन्द्रा नदी के किनारे बसे, क़स्बे में अपने आपमें ही सीमित मोती-तालाब की ही बात की जाए तो शिकायत हो सकती है कि चाहे ‘कालाजल’ हो या ‘आधा-गाँव’, इन सबके समाज अपने आप में ही इतने सिमटे या संपूर्ण क्यों हैं? आभास भी नहीं होता कि कहीं कुछ और लोग भी रहते हैं… (त्रिवेदी काका और नायडू को छोड़कर) बड़ी बी और मालती तो उसी समाज के हिस्से हैं शायद भारतीय समाज कुछ बड़े महानगरों को छोड़कर इतना इकहरा नहीं है! वहाँ व्यावसायिक संबंधों के अलावा सामाजिक रिश्ते एक-दूसरे वर्ग की जिंदगियों को प्रभावित करते रहते हैं। वैसे भी ‘कालाजल’ पढ़कर एक बात का मुझे नए सिरे से व्यक्तिगत अहसास हुआ न जाने कब से हम समाज-शास्त्र का सिद्धांत पढ़ते आए हैं, ‘एक समय के समाज के भाषा, धर्म और प्रांतीय लगाव अलग-अलग हो सकते हैं, मगर संस्कृति (कल्चरल इथोस) एक ही होती है।’ ‘कालाजल’ के सामाजिक आचार-व्यवहार, रूढ़ियाँ-रीतियाँ, भय और अंधविश्वास, पारिवारिक बुनावट, आपसी रिश्ते और प्रतिक्रियाएँ-निरपवाद रूप से सारे वहीं हैं जो किसी भी दूसरे भारतीय हिस्से के होंगे। बड़ी आसानी से इस सारी कहानी को बंगाल या केरल में भी रक्खा जा सकता है, और उतनी ही आसानी से सारे मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू किए जा सकते हैं, और तो और रूहों के लिए ‘फ़ातिहा’ के रूप में आत्माओं को शरीर देना, यानी पुनर्जन्म तक। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई अंतर आएगा। (अंतर केवल यही होगा कि शेष भारतीय समाज के पास कोर्ड ‘शांग्रीला’ नहीं है) मुहर्रम के जलूस की जगह पुरी की ‘रथ-यात्रा’ रखी जा सकती है, जहाँ लोग खुशी-खुशी जगन्नाथी रथ के पहियों को अपने शरीर पर से निकलवाते हैं। वहीं साँसों के अधिकार, झगड़े, ताने, वही घुटती हुई बहुएँ, छीजती हई कुमारियाँ, बेचैन किशोर और फालतू बुड्ढे – विकृत और चिड़चिड़े, वही लिहाज़ मुलाहिजे यानी सब मिलाकर वही सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगतवही ‘रेस्पोन्सेज’ (प्रतिक्रियाएँ) रवैये इस अर्थ में अपने इकहरेपन के बावजूद ‘कालाजल’ शुद्ध-भारतीय उपन्यास है…

और जैसा कि मैंने कहा: इस इकहरेपन और आत्म- निर्वासन को अपने-अपने पर तोडने की तड़प सिर्फ दो पात्रों में है, मोहसिन और सल्लो आपा में… सल्लो घर की चहारदीवारियों से बाहय जाना चाहती है -निषिद्ध को अपनाकर, यानी अश्लील पुस्तकें देखकर, लड़कों के कपडे पहनकर, उनकी आदतें और अदाएँ अपनाकर… और उसकी इस मासूम, स्वाभाविक छटपटाहट को जिसका अगला रूप रशीदा में है, (संभवतः) गर्भपात के प्रयास से समाप्त कर दिया जाता है… दूसरी तड़प मोहसिन में है जो अपने आपसे बाहर निकलकर कभी अपने से बडे़, गुंडे लडकों की संगत में रहता है, कभी नायडू के बहाने वृहत्तर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ता है, वाणी-विलास के माध्यम से जागृति लाने की कोशिश करता है, ‘कर्बला’ में पर्चे बँटवाता है… मगर जड़ों से काटकर अलग फेंक दिया जाता है। उसका सपना चाहे पाकिस्तान चले जाने का हो, मगर अपने को फलाँग सकने की, कहीं और से जुड़ने की बेचैनी ही उसकी शक्ति है…

हो सकता है, अपनी सामाजिक स्थितियों और व्यक्तिगत मानसिकता को ही अपनी नियति माननेवाले इन सारे चरित्रों की यह गाथा एक अवसाद या डिप्रैशन का ही प्रभाव छोड़ जाती हो-मगर इसमें शक नहीं कि शानी पाठक को एक-से-एक जीवंत चरित्रों के संपर्क में लाता हो। अपनी भाषा, विवरणों और वर्णनों की बारीक़ियों और सब मिलाकर क्लासिकीय औपन्यासिक तेवर के लिए ‘कालाजल’ हिंदी के कुछ सर्वश्रेष्ठ स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों में से एक है। कहीं कोई रेखा ऐसी नहीं है जिसे कच्चा या फ़ालतू कहा जा सके। उसने अपने कथ्य को बेहद घनिष्ठ आत्मविश्वास और अधिकार के साथ विकसित किया है; बहुत अंतरंग हिस्सा होकर, लेकिन उतनी ही तटस्थता के साथ… कहीं नरेश मेहताई गदलाशु बंगला भावुकता है, न बलवंतसिंह और जगदीशचंद्र की पंजाबी अक्खड़ता…हालाँकि दोनों की भरपूर गुजायशें उपन्यास में हैं। इसकी तुलना बेहिचक मैं किसी भी भारतीय उपन्यास से करना चाहूँगा। मगर ऐसी संभावनाओंवाले लेखक के लिए’ कालख जल’ उसके सर्वश्रेष्ठ की भूमिका भर ही है…

हाँ, हमारी पीढ़ी की अजब ट्रेजेडी है कि हम सभी भूमिकाओं और प्रस्तावनाओं में ही रुक जाते हैं-प्रायः मूल-पाठ के पृष्ठों में वयस्क होने की आशाएँ पाले हए…

(यह आलेख राजकमल से प्रकाशित राजेंद्र यादव द्वारा लिखित पुस्तक ‘अठारह उपन्यास’ से साभार लिया गया है)