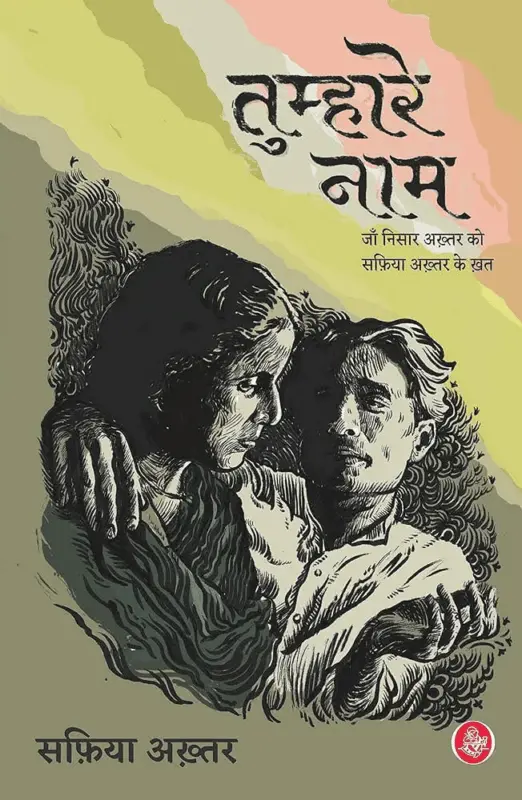

इस बार इस स्तम्भ में हम दे रहे हैं सफिया अख्तर के द्वारा जां निसार अख्तर को समय के लम्बे अंतराल के मध्य लिखे गये तीन पत्र, जो उनके विवाह से लेकर उनकी मृत्यु तक की दूरी को भी मापते हैं। सरापा प्यार और इंतजार में डूबे हुये ये पत्र, बस जैसे आकंठ अपने प्रिय का इंतज़ार हैं। 30 के उस दशक में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में सफिया( उस दौर के सबसे रौमैंटिक शायर मजाज़ लखनबी की बहन,बाद में जां निसार अख्तर की बेगम और बादमबाद जावेद अख्तर साहब की मां), जां निसार अख्तर, अली सरदार जाफ़री, ख़्वाजा अहमद अब्बास, सआदत हसन मंटो, इस्मत चुग़ताई जैसे दिग्गज के साथ पढी थीं। शायद इसीलिए वे ब्याह को मालिक और गुलाम के रिश्ते की शक्ल में न मानकर, एक बराबरी का और दोस्ती का रिश्ता मानती थीं। सफिया एक बेहद खुशमिजाज, नाजुक, सलीकेमंद और बेहद नफीस, पढी-लिखी औरत थीं, जिन्होंने जां निसार अख्तर की खुशी और बेहतरी के लिए बहुत दुख उठायें पर कभी कोई शिकायत नहीं की। बच्चों को और अपनी नौकरी को अकेली संभालती रहीं। दोनों का ‘लौग डिस्टेंस रिलेशनशिप याकि मैरिज करीब एक दशक तक चला, तबतक जबतक सफिया की मृत्यु कैंसर के कारण न हो गयी। सफिया से जां निसार का निकाह सन् 1943 के दिसंबर में हुआ था और सफिया की मौत में 1953 में हुई।

मुस्लिम गर्ल्स कालिज अलीगढ़

25 जनवरी, 1944

मेरे अपने अख़्तर!

ख़ुदा करे तुम खुश औ’ खुर्रम हो।

मैं तुमसे रुखसत होकर बख़ैरियत पहुँच गई। अलीगढ़ में शदीद बारिश और उसी क़दर अँधेरा था। या यूँ समझ लो अँधेरा-ही-अँधेरा था। कल तमाम दिन बारिश की झड़ी लगी रही। यहाँ तक कि ख़त के ज़रिए कालिजवालों को अपनी मौजूदगी की इत्तला दी और खुद न जा सकी। आज मौसम बहुत ही खुनुक (ठंडा) हो गया है। जिस्म का जोड़-जोड़ कँपकँपाहट से हिल रहा है। गर्मी आए तो कहाँ से? सोज़े-फुरक़त (वियोग की जलन) की क़ायल ही नहीं इसलिए इस अलहदगी को फ़रक़त कह ही नहीं सकती।

बहरहाल खुश हूँ, रफ़ीक़ों में हूँ। मगर सच जानो कि इस अंजुमन आराई (महफिल सजाने) में भी पसे-पर्दा (पर्दे के पीछे) तुम्हारी ही जल्वागरी है, वर्ना शायद ये महफ़िल भी बेरंग नज़र आती।

तुम कैसे हो? जी चाहता है कि तुम्हारे मुताल्लिक़ हर तफ़्सील मालूम होती रहती। गो कि ज़ेहन हर वक़्त तुम्हें किसी-न-किसी मसरूफ़ियत ही में सामने ला खड़ा करता है। मगर इस कमबख़्त के सच्चे होने का यक़ीन भी तो नहीं! अक्सर फ़रेब खाए हैं इसके हाथों!! इस मर्तबा कुछ यक़ीन सा है कि तुम खुश होगे। आज़र्दगी (खिन्नता) और अफ़्सुर्दगी (उदासीनता) की ज़ाहिर वजह तो कभी नहीं होती। मगर अबकी तुम्हारी तबियत में कुछ इंकलाबी जज़्बा करवटें लेते हुए महसूस हुआ। ख़ुदा करे मेरा अक़ीदा (विश्वास) सच्चा साबित हो।

अब रात के दस बज रहे हैं। दिन बड़ा घिरा हुआ कटा। सुबह कालिज का चक्कर लगाया। वहाँ से वापसी पर आमना बट के यहाँ इज़हारे – तशक्कुर (शुक्रिया अदा करने) के लिए जाना ज़रूरी था। उन्हीं ने इस अर्से में मेरी क़ायम मुक़ामी (कार्यकारी) की थी। वहाँ से वापसी पर बी.टी. की लड़कियों से दो घंटे झक मारी।

इतने में तुम्हारी अज़ीज़ दोस्त सलमा सुल्तानी आ गईं। तुमसे मुसलिक (जुड़ने) होने के बाद ये पहली मुलाक़ात हुई। दिलचस्पी का इज़हार करती रहीं। मुझसे कम, तुमसे ज़्यादा। उन्हें नवाज़ा। फिर बिल्ली महमूद साहिबा बुखार में मुब्तला हैं उनकी अयादत को पहुँची। वहाँ से सईदा के यहाँ वापस हुई। उसने रात के खाने पर बुलाया था। ज़िक्रे हबीब (प्रेमी का ज़िक्र ) हर जगह ही रहा। मुझे देखकर तुम्हें सब ही याद करते हैं। मुमकिन है ऐसा हो कि जमाले-हमनशीं (दोस्त की ख़ूबसूरती ) कुछ झलकता नज़र आता हो।

अब एक घंटा गुज़रा कमरे पर आई हूँ। सलमा कल पढ़ाई के लिए ‘मुसल्लह’ (तैयार) हो रही है। लैम्प हम दोनों की महरूमियों पर शोला बदामाँ” (शोला बदामाँ का शाब्दिक अर्थ है शोले भड़कना। लेकिन इस स्थान पर लैम्प के ख़राब हो जाने पर उसके भड़कने की ओर संकेत है।) है। क़रीब ही घड़ी अपनी खट-खट के बावजूद कुछ करती नज़र नहीं आती। रात अँधेरी है और ख़ामोश। बिस्तर बहुत ही ग़ैरहमदर्दाना निगाहों से घूरता हुआ महसूस हो रहा है। मगर मुझे इत्मिनान है कि मैं इसकी बेदर्दी के मुक़ाबले के लिए तन्हा नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ हो, क्यों?

बाज़ लम्हे ऐसे वीरान महसूस होते हैं, बस जी चाहता है कि उड़कर तुम तक पहुँच जाऊँ। मगर सच तो ये है कि मेरी तन्हाई का दौर ही ख़त्म हो गया है। अब तुम नहीं तो तुम्हारा तसव्वुर ही मेरे पास होता है। जो तुम्हारे ही जैसा मासूम, शीरीं और तुम्हारे ही जैसा दिलनवाज़ है। तुम्हारी फ़ितरत की मुलायमियत और गर्मी ने मेरे रगो-पै में एक नई रू (ऊर्जा) पैदा कर दी है। मैं कैसे कहूँ कि तुम दूर हो, जब मैं तुम्हारे वजूद को अपने ख़ून के एक-एक क़तरे में महसूस करती हूँ। तुम मेरी शख़्सियत का जुज़ (टुकड़ा) बनकर भी अगर मुझसे जुदा हो सकते हो तो ये कहना दुरुस्त हो सकता है कि तुम दूर हो, वर्ना नहीं।

ख़ैर, ये तो थीं वो बातें जो अबसे पेशतर हव्वा और आदम की औलाद ने अनगिनत बार दोहराई होंगी। मगर जब वो नई तरह महसूस की जाएँ तो महसूस करनेवाले के लिए वो नई ही होती हैं और इस बंदमज़ाक़ी के लिए मेरी तरफ़ से सिर्फ़ यही माज़िरत (विवशता) है।

मेरी मसरूफ़ियत बाज़ाब्ता तौर पर छः फ़रवरी तक रहेगी फिर फुर्सत होगी। गोकि अख़ीर माह में लड़कियों के इम्तेहानात रह जाएँगे। तुम अपने प्रोग्राम से आगाह करो, कब आओगे? अब तुम्हारी बारी है। मेरे बार-बार के आने को दुनिया क्या कहेगी? आखिर मन की मौज जग की लाज दोनों ही को तो निभाना होगा।

जी चाहता है कि कुछ देर और तुम्हें अपनी फ़ुज़ूलगोई (बेकार की बातों) से बहलाती रहूँ मगर फिर इसका डर है कि तुम कह न उठो, ‘मुझे दिमाग़ नहीं खन्दा हाय बेजा का’।(भावार्थ यह है कि मुझे बेकार की बातों में दिलचस्पी नहीं।)

बहरकैफ़ अब चुप होती हूँ अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, इस लिहाज़ से भी कि तुम जवाब में इसका आधा भी न लिखोगे ।

काम की बात :

खुदा के लिए अपनी तन्दुरुस्ती का ख़ास ख़्याल रखो। खाने की तरफ़ से जो बेतवज्जही का आलम है वो बहुत ग़ैरइत्मिनानबख़्श है। तुम्हारे कपड़े इंशाअल्लाह कल ख़रीदूँगी और सिलवाऊँगी, बेफ़िक्र रहो। बहुत से प्यार लो और इतनी ही दुआएँ मगर तुम्हें दुआएँ देना अपने ही को देना है। इसलिए सिर्फ़ प्यार।

तुम्हारी सफ़िया

***

भोपाल

14 सितम्बर, 1951

अख़्तर मेरे!

आज कई दिन से फिर तुम्हें ख़त नहीं लिखा। तुम्हारी ताकीदों के बावजूद अपनी कोताह‑क़लमी पर खुद कोफ़्त होती है। जितनी देर ख़त नहीं लिखती, तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा याद करती हूँ।

कल बक़रईद थी। बच्चों को कपड़े पहनाकर डॉक्टर सुलतान साहब के साथ मस्जिद भेज दिया था। मैंने पूरा दिन पलंग पर लेटकर काट दिया। दोपहर भर बच्चों से छुपकर आँसू बहाती रही।

जादू और उवैस तुम्हारी एक‑एक अदा याद करके खुश होते रहते हैं। मोटर की ख़बर सुनकर उवैस फूला न समाया और जादू की वैनिटी को इतना सदमा पहुँचा कि फ़ौरन रो पड़ा।

मिसराबाज़ी भी जारी रहती है। परसों रात उवैस बिस्तर पर उधम कर रहा था और किसी तरह न सोता था। मैंने आजिज़ होकर कहा, “सो जाओ मेरे प्यारे।” जादू साहब मसहरी पर लेटे थे, बरजस्ता बोले, “क्या ठाठ हैं तुम्हारे!”

जादू अगर शायरी के चक्कर में पड़ गया, जिसका पूरा इम्कान है, तो जान लो कि अपनी सात पुश्तें न पनप सकेंगी, सिवा इसके कि सुर्ख़ इन्क़लाब ही बचा ले।

तुमने शायरी से ऐसा सौतेला रिश्ता क्यों कर लिया? अजुंमन की मीटिंग में मुस्तक़िल शिरकत करते हो या नहीं? एहसान का बिज़नेस कैसा चल रहा है? उवैस की खिस्सत और बढ़ गई होगी।

दोनों को मेरी दुआ देना। ख़लील साहब को आदाब।

आज अगर सकत रही तो ज़ोय अंसारी को भी ख़त लिख डालूँगी।

अख़्तर, सच बताओ, आजकल मुझसे खिंचे‑खिंचे क्यों रहते हो? मेरी जान! कहीं ख़फ़ा तो नहीं? ख़फ़गी काहे की? मैं तो ज़िन्दगी का एक‑एक लम्हा तुम्हारी याद और मुहब्बत के लिए वक़्फ़ कर चुकी हूँ, अब और क्या चाहिए तुम्हें?

अच्छा, हज़ारों दुआओँ के साथ

तुम्हारी अपनी

सफ़िया

***

लखनऊ

29 दिसम्बर, 1952

अज़ीज़ अख़्तर मेरी जान!

नज़्म मिली! तुम्हारा बहुत प्यारा तोहफ़ा! सच जानो, मेरे आँसू छलक पड़े। आज मैं कितनी माजूर हूँ और कितनी नाज़ाँ।

मुझे तुम्हारी मुहब्बत, मुलायमत, दोस्ती, शफ़्क़त, खुलूस और एतमाद सब कुछ हासिल रहा है। आज तो लगा कि मैंने तुम्हारी शायरी को भी जीत लिया है। अब मुझे और क्या चाहिए!

अख़्तर, आओ मुझे मरने न दो। मैं मरना नहीं चाहती। अलबत्ता, मैं बहुत थक गई हूँ साथी! आओ, मैं तुम्हारी ज़ानों पर सिर रखकर एक तवील नींद ले लूँ। फिर तुम्हारा साथ देने के लिए ज़रूर उठ खड़ी होऊँगी।

मेरे बेशुमार प्यार तुम पर निछावर हैं।

तुम्हारी अपनी

सफ़िया

***

(साभार- पुस्तक ‘तुम्हारे नाम’ से, जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। जिसका पहला हिंदी संस्करण वर्ष 2004 में आया था और उर्दू से जिसका हिंदी अनुवाद ‘असगर वज़ाहत’ जी ने किया है।)