अच्छाई और बुराई के बारे में हमारे पास स्पष्ट धारणायें होती हैं। कितनी ही बार इन स्पष्ट धारणाओं का बचाव करते-करते हम कब अपनी ही धारणाओं से परे पहुँच जाते हैं, पता नहीं लगता। जब हम इस सीमा रेखा को पार कर लेते हैं तो परिभाषाओं और विचारों के धरातल पर हमारे पास क्या बचता है? आदर्श परिवर्तन। संसार का व्यतिक्रम और केओस या दो पाटों में बँटा हुआ खुदा और शैतान। फिर एक नई लड़ाई शुरू होती है, किसका खुदा है और किसका शैतान है। खुदा का भी बँटवारा होता है और मेरा खुदा खुदा बन जाता है और तुम्हारा खुदा शैतान। इंसान की यह दुनिया इतनी जटिल है, उसकी इच्छाएँ, उसका मनोजगत, उसके संघर्ष और फिर बाहरी संरचनाओं से उसकी मुठभेड़ – यह सब कुछ इतना जटिल है कि कई बार उससे गुजरने के लिए हमें ख़ुद को ही विकृत करना पड़ जाता है।

सही मायनों में इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना एक संत्रास से गुजरना है।

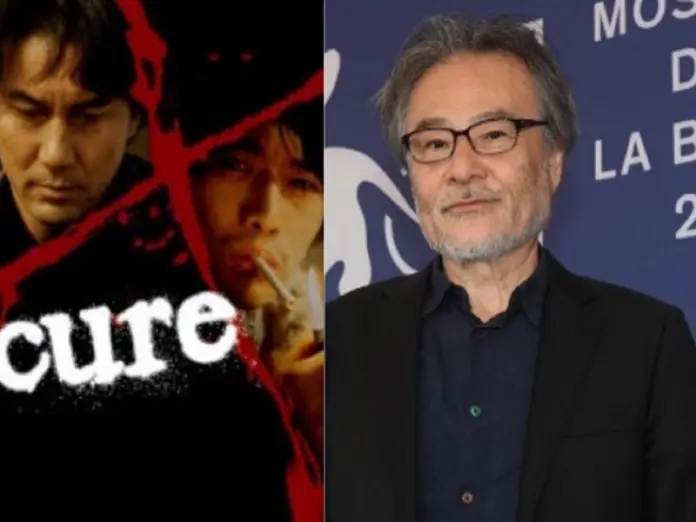

जीवन – संत्रास – जीवन। जीवन को उसके जटिलतम स्वरूप में स्वीकार करना यातनाओं के एक पूरे चक्र को पूरा करने जैसा है। इसमें एक द्वंदात्मक अंतर्संबंध है। कुछ चीजें हैं जो हम इसमें हासिल करते हैं और कुछ चीजें हैं जो हम इसमें खो देते हैं। महत्वपूर्ण यही है कि हम क्या पाते हैं और क्या खोते हैं। इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है और यही इस संसार में हमारी भूमिका का निर्धारण करता है। एक कलाकार या दार्शनिक जब इन विषयों पर विचार करता है तो उसके पास क्या विकल्प होते हैं? क्या वह इन मसलों का सरलीकृत निरूपण करके काम चला सकता है या है उसके पास इन मसलों से जूझने के लिए नए, जटिलतम और प्रभावी यंत्र जरूरी हैं? जापानी फिल्मकार कियोशी कुरोसावा ने इसे एक चुनौती की तरह लिया है और इन मसलों से जूझने के लिए ‘हॉरर’ फ़िल्मों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश की है।

उनकी सबसे मशहूर फ़िल्म है ‘क्योर’

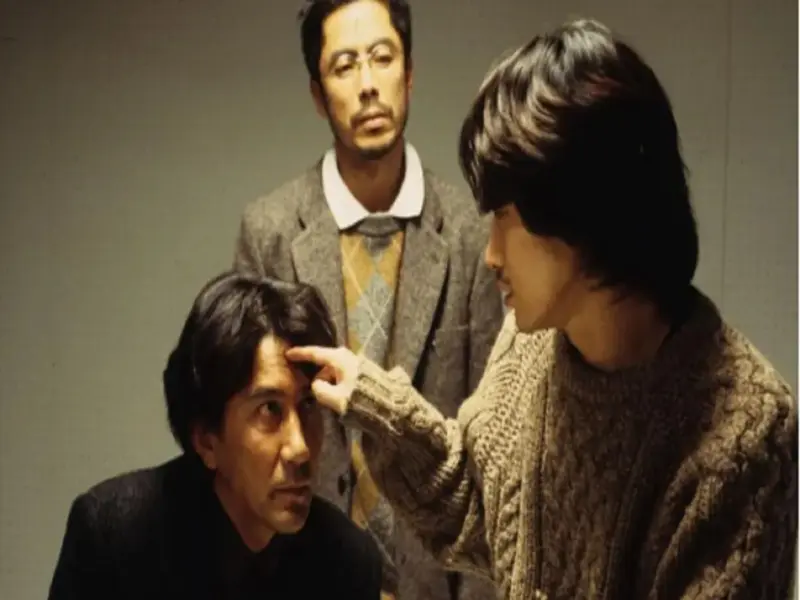

तो बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है? एक पुलिस डिटेक्टिव है जिसकी पत्नी को मानसिक समस्याएं हैं। इन सबके बीच वह टोक्यो शहर में एक सीरियल किलर से जूझ रहा है। आए दिन शहर में एक हत्या होती है और हत्यारा घटनास्थल पर पाया जाता है। हत्यारे अपना अपराध कुबूल भी कर लेते हैं। हर बार नया हत्यारा है लेकिन हत्या के जो तौर तरीक़े हैं वे एक जैसे हैं। स्वाभाविक है कि डिटेक्टिव इन हत्याओं के अंतर्संबंध की तलाश करे। भले ही हर हत्यारे के लिए हत्या की वजहें अलग हों।

एक मनोचिकित्सक है, जिसके विचार में इस बात का पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि वे कौन-सी चीजें हैं जो किसी व्यक्ति को ऐसे घृणित अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हत्यारों ने अपने अपराध कुबूल लिए हैं, आत्मसमर्पण कर दिए हैं तो अब पुलिस डिटेक्टिव के पास क्या काम बचता है? वह मानता है कि कोई ऐसा एक मर्ज़ है जो इन लोगों से ये अपराध करवाता है। वह इन्हें अपराधी की तरह कम और पीड़ित की तरह अधिक देखता है। इस मर्ज़ का इलाज करना चाहता है। यहीं से शुरू होता है खेल संत्रास का। क्योंकि यह कोई साधारण मर्ज़ नहीं है। यह जीवन, संसार और संसार की वस्तुस्थिति की नैसर्गिक रूग्णता है जो सबको एक-एक करके बीमार कर रही है। यह एक वायरस की तरह है और तुम इस वायरस की तलाश करो।

वे इस वायरस की तलाश में जुट जाते हैं। वे इस वायरस को चिह्नित भी कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वे इस रुग्णता से ख़ुद को बचा सकेंगे?

लेकिन, लेकिन, लेकिन.. ये जो रुग्णताएँ हैं, क्या भरोसा है कि हम पहले ही उन रुग्णताओं से संक्रमित नहीं हैं? मनुष्य के मनोजगत, उसकी शंकाएँ, उसके डर, उसके संबंधों और बाहरी दृश्य-अदृश्य शक्तियों से जूझने, हारने-जीतने और इन सबके मिश्रण से पैदा होने वाले एक जटिल संत्रास का निरूपण है यह फ़िल्म।

कियोशी इस संत्रास के संसार को रचने के लिए किसी अति का प्रयोग नहीं करते हैं। बस अंधेरा है और अंधेरे में लुपलुपाती एक बत्ती है। या फर्श पर गलती से गिरकर आकार लेती हुई पानी की धार है। नाटकीयता नहीं है। कोई शॉक-सीक्वेंस नहीं है। सब कुछ यथार्थ की तरह प्रवाहमान है और संत्रास बाहर स्क्रीन पर ना घटित होकर दर्शक के भीतर घटित होता है। इसलिए यह और अधिक डरावना है क्योंकि डर के सूत्र ख़ुद हमारे भीतर हैं, बाहर से थोपे हुए विचार नहीं है। इन रुग्णताओं से हम परिचित हैं। शायद हम स्वयं रुग्ण हों। ये कहानी और ये फ़िल्म हमारे ख़ुद के लिए एक आईना है। इसमें हमारा समय है, हमारा इतिहास है, हमारे आँसू हैं और हमारी क्रुद्धताएं हैं और स्क्रीन पर हम ख़ुद एक भयानक दृश्य बनकर चहलकदमी कर रहे हैं। इन्हीं अर्थों में यह एक महान फ़िल्म है।

कियोशी की दूसरी मशहूर फ़िल्म ‘पल्स’

आज 2025 में कियोशी की इस फ़िल्म को देखना रोचक है क्योंकि यह फ़िल्म अपने आप में एक मसीहाई वक्तव्य है। जब इंटरनेट अपने प्रारंभिक चरण में था तभी कियोशी इसके दूरगामी प्रभावों को देख पा रहे थे। और अब जबकि इंटरनेट रोजमर्रा की हकीकत में बदल चुका है तब हम इस फ़िल्म के मसीहाई अर्थ को समझ पाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसी स्थिति में फ़िल्म पुरानी या आउटडेटेड लग सकती थी; बावजूद इसके फ़िल्म अपनी प्रासंगिकता नहीं खोती है क्योंकि फ़िल्म अपने विषय से बहुत अनावश्यक निष्ठा नहीं रखती है और फ़िल्मकार की दृष्टि एक व्यापक समस्या पर है। तकनीक और मनुष्य के बीच के आदिम संघर्ष पर। यूँ भी AI के प्रादुर्भाव के बाद आज हम एक बार फिर वैसी ही स्थिति में आ पहुंचे हैं जहाँ हम इंटरनेट के प्रारंभिक दिनों में थे क्योंकि मानव सभ्यता पर AI का भी वैसा ही दूरगामी और परिवर्तनकारी प्रभाव होगा जैसा कि इंटरनेट का हुआ। यूँ हम एक लूप में फँसे हुए हैं। तकनीकी प्रगति के ऐसे अंतहीन लूप में जो हर चरण के साथ हमारे स्वाभाविक जीवन का एक हिस्सा हमसे छीनता जाता है और इस पृथ्वी को मशीनों के हवाले सौंपने का कारोबार जारी रखता है।

अकेलेपन से बड़ा संत्रास क्या होगा? वे लोग जो अकेले में भूतों के होने से डरते हैं असल में वे किसी भूत से नहीं बल्कि अपने आप से डरते हैं। उनका यह डर इतना स्वाभाविक और उनके होने में इतना गहरे धंसा हुआ है कि वे इसे किसी से बाँट भी नहीं सकते और यूँ अकेलापन घटने की जगह बढ़ता जाता है। अकेलापन एक महामारी बन चुका है, यह हम अब आए दिन सुनते हैं। शायद कियोशी इसे तब समझ पा रहे थे। क्योंकि उनकी यह फ़िल्म अकेलेपन के उसी महामारी के बारे में है जिसमें हम आज जी रहे हैं। अकेलापन एक भूत है जिसे भगाने के लिए हम अब भी अपने हाथों में मौजूद फ़ोन के गलियारों में भटकते हैं। एल्गोरिद्म की दुनिया में घबराये, भकुआए से भटक रहे हैं।

तकनीक के इस ब्लैक होल में या दलदल में हम उतना ही गहरे धँसते जाते हैं जितना हम उससे भागने का यत्न करते हैं। तकनीक ने हमें एक तरह से निहत्था कर दिया है इस क़दर कि उससे लड़ने के लिए भी हमें उसी का सहारा लेना पड़ता है। हम इसमें जितना भीतर धँसते जाते हैं, उतना ही अपने भीतर के अँधेरे को भी उजागर करते जाते हैं। यही अंधेरा बाहर चारों ओर फैलकर हमें, हमारे प्रियजनों और यहाँ तक कि अजनबियों तक के जीवन को तबाह कर सकता है।

यह फ़िल्म, परित्यक्त भवन, तबाह शहर, आत्महत्या करते हुए लोग, उनका पीछा करते हुए लोग और जाने कैसे अजीबोगरीब रहस्यों में गुमशुदा बिलाये हुए लोगों की एक दूसरे की तलाश में ख़ुद को खोते जाने की अंतहीन कड़ी का एक मैनिफ़ेस्टेशन है।

अकेलापन और तकनीक ही वे संत्रास हैं जिन्होंने आज हमारा जीवन तबाह किया हुआ है।

आयरानिकली, पिछले दिनों ओपन ए आई के मालिक सैम ऑल्टमैन ने चैटजीपीटी के एक नए फ़ीचर की घोषणा की, जिसका नाम रखा है Pulse. यह नया फ़ीचर आपके लिए सोचने तक का काम करेगा। इस तरह ‘पल्स’ फ़िल्म का एक जीवन चक्र पूरा हो चुका है। आज यह फ़िल्म फिर से प्रासंगिक हो उठी है। हमें अपने द्वारा पैदा किए इस संत्रास को फिर से समझना और देखना पड़ेगा और इससे जूझने के तरीके विकसित करने होंगे अन्यथा क़यामत के दिन हमसे अब बहुत अधिक दूर नहीं।

एक कम चर्चित फ़िल्म ‘रेट्रिब्यूशन ‘

ये एक अपराध-बोध की कथा है। ऐसा अपराध-बोध जिसका कारण नायक तक को नहीं मालूम। इस फ़िल्म पर थोड़ी छाप उनकी मशहूर फ़िल्म Cure की दिखाई देती है। एक वजह यह है कि इसमें भी एक डिटेक्टिव की कहानी है जिसकी भूमिका कोजी याकुशो ने निभाई है, साथ ही विषय भी मिलता-जुलता है। पिछले दिनों में कोजी विम वेंडर्स की फ़िल्म ‘परफेक्ट डेज’ से फिर से चर्चा में हैं। कोई दर्शक अगर परफेक्ट डेज देखने के बाद कोजी की ये फ़िल्में देखेगा तो उसे उनके चेहरे पर झलकने वाली ‘कोल्डनेस’ पर सहसा यकीन नहीं होगा। एक ओर Cure जहाँ मनुष्य के अंतर्जगत में विराजमान खुदा और शैतान की खोजबीन करती है वहीं दूसरी ओर Retribution बाहरी विश्व की दी हुई यातनाएँ, स्मृतियाँ मनुष्य के अंतर्जगत को कैसे प्रभावित और विकृत तक करती हैं, उसकी पड़ताल है।

लाल कपड़े में एक स्त्री पुलिस डिटेक्टिव का पीछा करती है।

हत्याएं हैं। अपराधी हैं। एक डॉक्टर अपने बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कर देते है क्योंकि वह उसकी मांगों से तंग चुका है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है। लेकिन ये हत्याएं अपने तौर तरीके में एक जैसी हैं। नमकीन पानी में डुबोकर की हुई हत्याएं। तो अचानक से ऐसा क्यों है कि अलग-अलग लोग एक ही तरीक़े से हत्याएं करते हैं? इतना पढ़कर आपको जरूर Cure की याद आएगी। हत्याओं की गुत्थी तो खुल जाती है लेकिन लाल कपड़े में वह स्त्री कौन है जो उसका पीछा करती है और उसे अपना हत्यारा बताती है। उसकी तलाश में निकलता है डिटेक्टिव और जैसे एक जुनून में या एक दुःस्वप्न में उसे इसका राज पता चलता है। यह स्त्री एक सांस्थानिक हत्या की शिकार स्त्री है और पुलिस डिटेक्टिव यह जानते हुए भी कि उसके आख़िरी दिन क़रीब हैं उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करता।

यही है अपराध-बोध। हमारा उपचेतन ऐसे ही रहस्यमयी ढंग से काम करता है। कितनी ही बार हमारे सामने ऐसी चुनौतियां पेश कर देता है कि हमें उसकी जाँच-पड़ताल करनी पड़ती है। इस जांच-पड़ताल में अगर हमारा हमसे ही सामना हो जाये तो? यही है पाप का प्रायश्चित।

लाल कपड़े में स्त्री के लेकिन अपने इरादे हैं। वह कहती है – ‘चूंकि मैं मर गई, इसलिए सबको मरना होगा।’

क्योर और रेट्रिब्यूशन सी फ़िल्में साथ ही कुछ जरूरी मुद्दे मनोविश्लेषण और उसके भुला दिए गए कुछ विचारों और तौर-तरीकों पर उठातीं हैं। मनोविश्लेषण या मनोचिकित्सा आज जिस स्वरूप में हैं, वहाँ तक पहुंचने का उसका एक रक्तरंजित इतिहास है। यूँही नहीं मिशेल फूको ‘मैडनेस एंड सिविलाइजेशन’ लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं कुरोसावा मनोविज्ञान के उन्हीं अँधेरे कोनों की पड़ताल करते दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही क्या आज मनोविज्ञान अपने सभ्यतम चरण को हासिल कर चुका है। मनुष्य और सभ्यता के सामने बहुत-से संत्रास उपस्थित हैं और कहीं ना कहीं मनोविज्ञान अपने उन वादों को पूरा करने में असफल है जिसकी मुनादी वह ढोल मजीरे बजाकर करता है। इस असफलता पर कियोशी की बड़ी पैनी नज़र है।

कियोशी की दुनिया में दाखिल होना एक डिस्टोपियन विश्व में दाखिल होने जैसा है। यह डिस्टोपिया अब तो वैसे हकीकत बन चुकी है। तबाही की कगार पर खड़े शहर, अस्त-व्यस्त नागरी स्थापत्य। परित्यक्त भवन। कूड़ों के ढेर, क़यामत से जूझता या क़यामत की मार खाया शहर, दूर-दूर तक वीरान शहर। एक धूसर अंधेरा। समंदर का खाली किनारा। इस सबके बीच कुछ उम्मीद बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए लोग। कियोशी के ख़ास ‘बस सीक्वेंस’ तो मुझे विशेष प्रिय हैं। बस यात्रा के दृश्यों को कियोशी बहुत ही कृत्रिम ढंग से फ़िल्माते हैं जैसे पुरानी फ़िल्मों में किया जाता है, जिन्हें आज देखते हुए उस समय की तकनीकी कमियों पर नज़र जाती है। लेकिन कियोशी इस कृत्रिम शैली का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि बस या कार आसमान में उड़ते-से जान पड़ते हैं। इससे एक सुर्रियल प्रभाव पैदा होता है जिससे हॉरर विधा की प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है।

कियोशी की हॉरर फ़िल्मों में दुनिया भर का संत्रास दिखाई देता है और संत्रास की दुनिया दिखाई देती है। वे इस विधा ने मास्टर हैं लेकिन ऐसा कहना उनकी रचनात्मकता को सीमित करने जैसा भी है। उनके हॉरर फ़िल्म दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं का विशद संधान करते हैं और इस मायने में वह एक सम्पूर्ण कलाकार हैं, सिर्फ़ एक विधा के फिल्मकार भर नहीं।

एक और चर्चित फ़िल्म ‘टोक्यो सोनाटा’

यह फ़िल्म 2008 की आर्थिक मंदी और उसके बाद जापान की अर्थव्यवथा पर पड़े नकारात्मक प्रभावों का मार्मिक चित्रण करती है। लेकिन इसका केंद्र है एक परिवार, जो आर्थिक संकट और अपनी रूढ़िवादिता के मिश्रित प्रभावों से पूर्ण विघटन की कगार पर है। खैर, यह तो इस फ़िल्म का बहुत ऊपरी विश्लेषण हुआ। इस फ़िल्म का प्रभाव एक पारिवार के विघटन के धीमे और कलात्मक चित्रण में है।

इतनी यातनाओं के बीच भी उम्मीद की एक रोशनी फ़िल्म के ख़त्म होने तक दिखाई देने लगती है। इस रोशनी में संगीत है और रिडेंप्शन है।

एक समय ऐसा भी आता है जब सभी चरित्र यह कहते पाये जाते हैं कि उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करने का मौका चाहिए। लेकिन इस मुई ज़िंदगी में ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं किसी को! या शायद मिलते भी हैं। इसी द्वंद की कहानी है यह फ़िल्म। लेकिन फ़िल्म में एक चरण ऐसा आता है जब हम कियोशी के चिर-परिचित इलाके में पहुंच जाते हैं – रहस्य, परित्यक्त भवन, धूसर अंधेरा, हिंसा और अवसाद। पारिवारिक संकट भी किसी हॉरर से कम तो होते नहीं। तो इनका चित्रण ऐसे भी होता है। यह फ़िल्म उनकी अन्य फ़िल्मों की तरह साइकोलॉजिकल हॉरर नहीं है मगर एक सोशियो-पॉलिटिकल हॉरर है। इस फ़िल्म के पास अपना एक वृहत्तर राजनीतिक वक्तव्य है।

लेकिन साथ ही कैमरे के शानदार काम है। पृष्ठभूमि में तैरता शानदार संगीत है। उम्मीद की रोशनियाँ हैं। उम्मीद की इन रोशनियों के बिना तो जीवन एकदम निस्सार ही हो जाएगा और आदमी सिर्फ़ अल्बेयर कामू की मशहूर पंक्तियां दुहराता दिखाई देगा।

हमें इन तमाम निराशाओं का एक एंटीडोट तैयार करना होगा। यही जीने का एकमात्र सलीका है।