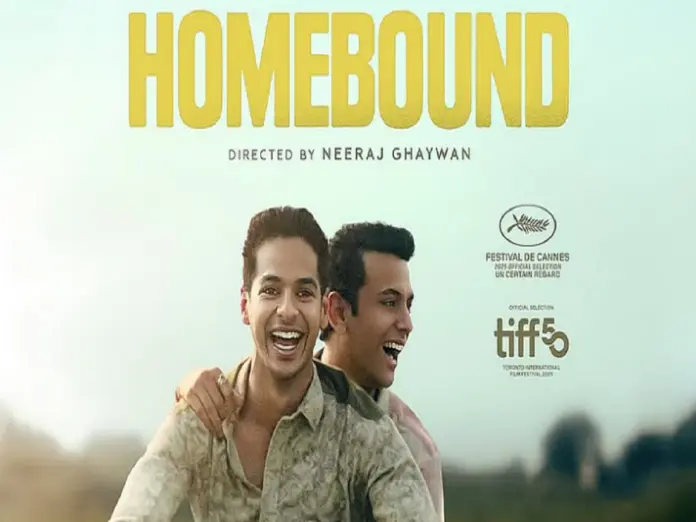

साल 2024 में हिंदी सिनेमा ने वैश्विक पटल पर एक नया आयाम हासिल किया जब पायल कपाड़िया की फिल्म ‘ऑल वी इमैजिन एज लाइट’ (2024) ने कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीता। इस साल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया नीरज घेवान की फिल्म ‘होमबाउंड’ ने। कांस फिल्म महोत्सव में इस फिल्म की प्रशंसा में सिनेप्रेमी लगातार नौ मिनट तक ताली बजाते रहे। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल और मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये दोनों ही फिल्में वैश्विक मंच पर पहले प्रदर्शित हुईं और भारत में बाद में। सेंसर बोर्ड से स्वीकृति लेने के बाद ‘होमबाउंड’ हाल ही में भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। लेकिन क्या यह अपने दर्शकों तक पहुंच पाई?

वैश्विक मंचों पर सराहना हासिल करने के अलावा इन दोनों फिल्मों में एक और बात समान है कि दोनों ही फिल्में समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की कहानी हैं। ‘ऑल वी इमैजिन एज लाइट’ में कामकाजी वर्ग की महिलाओं का संसार पर्दे पर गढ़ने की कोशिश की गयी हैं वहीं ‘होमबाउंड’ तीन ऐसे दोस्तों की कहानी है जो समाज के हाशिए की श्रेणी से है और संवैधानिक संरक्षण के बाद भी वंचित से चिरवंचित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उत्तर औपनिवेशिक भारत के उस समूह की कहानी है जिसे बहुसंख्यकवाद के सरंक्षण में फलता फूलता उच्चवर्गीय- उच्चवर्णीय भारत न तो देखना चाहता है, न सुनना। ‘होमबाउंड’ हाशिए पर खड़े भारतीय समाज की तीन महत्वपूर्ण श्रेणियों मुस्लिम लड़के मोहम्मद शोएब अली (ईशान खट्टर), दलित लड़के (चंदन कुमार), और दलित लड़की (सुधा भारती) की कहानी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक भारत में ये लोग सपने देखते हैं- एक सरकारी नौकरी पाने की। विकसित और मजबूत नये भारत में आत्मसम्मान के साथ जिंदा रहना इस समूह के लिए कितना असंभव है इसको काव्यात्मक दृश्यों के माध्यम से नीरज घेवान ने पर्दे पर उतारा है।

पहले ही दृश्य से फिल्म इस समाज के संघर्ष को चित्रित करता चला जाता है। पहले ही दृश्य में चंदन और शोएब जब दौड़ कर ट्रेन पकड़ रहे होते हैं तो एक दर्शक के तौर पर हम भी इस चिंता में शामिल हो जाते हैं कि पता नहीं ये चढ़ भी पाएंगे या नहीं। वाइड कैमरा एंगल से इन तीन लोगों को एक बड़ी भीड़ के हिस्से के तौर पर पहले कैमरा स्थापित करता है और फिर उस विशाल भीड़ में इन तीनों पर कैमरा केंद्रित होता है। ट्रेन में चढ़ना और बैठने की जगह बनाने को दिखाने के लिए कैमरे की स्पीड और एडिटिंग दोनों ही करिश्मा करती है। स्टेशन पर भागते दौड़ते पर एक बदले जीवन का स्वप्न लिए चंदन और शोएब पहुँचते हैं, उन्हें पानी का बोतल बढ़ाते हुए एक लड़की दिखती है। पानी पीने के बाद का वाक़या हमें उस मानसिकता से परिचित कराता है जहां आपकी पूरी पहचान आपके नाम में जुड़े जाति सूचक शब्द में सिमट कर रह जाता है।

चंदन अपना नाम चंदन कुमार बताता है और डर कर सुधा की तरफ़ देखने लगता है। सुधा कहती हैं ‘हम सुधा भारती हैं।’ कैमरा क्लोजअप लेता है और जाति के अपमान का पूरा दंश, दोस्ती, प्रेम, सब कुछ खो देने की आशंका और भय चंदन का किरदार कर रहे अभिनेता विशाल जेठवा अपने चेहरे पर ले आते हैं। सुधा भारती(जाह्नवी कपूर) जिस गर्व से कहती है ‘मैं सुधा भारती’ वो दलित समाज का भी एक बहुलवादी चित्रण है। चंदन के अंदर उनकी जातीय पहचान अभी भी कुंठा का कारण है। वो अपने घर से पहला व्यक्ति हैं जो पढ़ कर नौकरी का सपना देख रहा है। मगर सुधा अपना नाम निर्भीक हो कर बताती है। एक तो बराबरी का अहसास है, दूसरा सुधा के चेहरे और उनके नाम बयान करने का अन्दाज़ ये बता देता है कि वो सिर्फ़ नौकरी नहीं बल्कि पूरी बराबरी चाहती हैं। चंदन और शोएब आशा से भरे हैं कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो कोई उनका अपमान नहीं करेगा। लेकिन धीरे-धीरे फिल्म शोएब(इशान खट्टर), चंदन और सुधा के आत्मसम्मान के खंडित होने की यात्रा पर हमें लेकर चलता जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सिनेमा में मेरी सेल्वाराजन, वेत्रीमारन, पा रणजीत (तमिल सिनेमा), नागराज मंजुले (मराठी) और ज्योति निशा (वृत्तचित्र) जैसे फिल्म निर्माताओं ने मिल कर सिनेमा की एक वैकल्पिक धारा विकसित की है, जिसमें उन्होंने दलित पहचान को केवल एक शोषित पहचान की तरह स्थापित नहीं किया है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि सिनेमा में ऊँची जातियों द्वारा शोषित और पीड़ित दलित प्रतिकार करता हुआ भी दिखे।

मारी सेल्वाराज की फिल्म ‘पेरियार पेरुमल’ (तमिल, 2018) का नायक पीड़ित की तरह नहीं बल्कि एक एजेंट की तरह अंत में शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपनी नियति को बदलने का बीड़ा उठाता है। वह हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपनी प्रेमिका के सामने उसके पिता के बारे में कुछ नहीं कहता मगर उसके भाई की हिंसा का जवाब लड़ कर देता है और शोषण की श्रृंखला को तोड़ता है। वह साबित करता है कि वो कमजोर नहीं है पर इस विशेषता के साथ कि उसकी चेतना उच्चजातीय चेतना से अलग है, जिसमें जातीय हिंसा के प्रतिरोध की दृढ़ता है लेकिन वह ऊँची जाति के लोगों की तरह दूसरे की भावना को आहत नहीं करना चाहता। ठीक उसी तरह ‘कर्णन’ (2021) का नायक अपने सुनिश्चित भविष्य की चिंता छोड़ कर अत्याचारी पुलिस वाले को मारता है। नागराज मंजुले की फिल्म ‘फैंड्री’(2013) का नायक प्रेम के सपने देखता है। उनकी फिल्म ‘झुंड’ (2022) ये साबित करती है कि पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ है, मगर कोई उनमें थोड़ा विश्वास दिखाए तो वो न केवल बराबर है बल्कि सबसे आगे है। पा रणजीत तो अपनी फिल्मों में न केवल दलित एजेंसी को दिखाते हैं, बल्कि साथ-साथ अपनी फिल्मों के संगीत, और दृश्यों के माध्यम से दलित सौंदर्यशास्त्र रचते हैं।

फिल्मविद् ज्योति निशा ने इसे ही बहुजन गेज का निर्माण कहा है और बेल हुक्स की ‘प्रतिरोधी दृष्टि’ की अवधारणा के तर्ज पर बहुजन नजरिये को विलोम नजरिये की तरह स्थापित किया है जो गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक के ‘कैन द सबाल्ट्रन स्पीक’ के तर्क के आधार पर सबाल्ट्रन को एक पीड़ित की तरह नहीं बल्कि एक कर्ता की तरह दिखाता है। इन फ़िल्मों ने दलित दृष्टि और एक दलित विश्व दृष्टि का निर्माण किया है। अपनी पहली फ़िल्म ‘मसान’ में भी नीरज घेवान एक ऐसे युवक की कहानी रचते हैं जिसका ऊँची जाति की युवती से प्रेम ही प्रतिरोध है। वो प्रेम करने का साहस करता है भले ही नियति जो हो। ‘होमबाउंड’ इसमें और गहरे उतरता है।

‘होमबाउंड’ में भी शोएब चंदन और सुधा उच्च जाति द्वारा दिए गए पहचान को चुनौती देना चाहते हैं। जहां उन्हें लगता है शिक्षा और नौकरी सब बदल देगी, उन्हें अपमान से बचा लेगी। उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। फिल्म का एक दृश्य जहां चंदन पुलिस सेवा भर्ती सेल में फोन लगा कर अपने रिजल्ट की बात पता करना चाहता है और तभी उसकी छत का एक खपरैल टूट कर नीचे गिरता है। यहां निर्देशक स्पष्ट तौर पर चंदन के जीवन में इस नौकरी की आवश्यकता को दर्ज करता है। निर्देशक यह दर्ज करता है कि आरक्षण की व्यवस्था चिरवंचित होने वालों की सारी समस्या का समाधान नहीं है।

गोपाल गुरु अपनी पुस्तक ‘ह्यूमीलिएशन’ में स्पष्ट कहते हैं कि सामाजिक न्याय केवल प्रतिनिधिक राजनीति से हासिल नहीं होगा क्योंकि अन्याय पहले अपमान, शर्मिंदगी और फिर आत्मसम्मान के विखंडन में सुनिश्चित होता है। चंदन जब नौकरी के परिणाम का पता करने जाता है तो उनसे पूछा जाता है ‘नाम क्या है तुम्हारा?’ उस एक क्षण में चंदन के चेहरे पर एक साथ अपमान का भय तो होता है मगर जिस तरह से वह अपनी पहचान छुपाता है, उसमें एक पीड़ा होती है। लेकिन साथ ही साथ जिस दृढ़ता से उसके बाद वह अपनी पहचान को जाहिर होने से बचाता है, वह पहचान को लेकर होने वाले अपमान से बचने के लिए नहीं है। चन्दन की दृढ़ता उसका प्रतिरोध भी दर्ज करती है। वह पहचान की वजह से अपमानित होने से या आरक्षण के प्रति उच्चजातीय व्यंग्य को सहने को अस्वीकृत करते एक प्रतिरोध की तरह है। चंदन के चेहरे पर उस कर्मचारी से बात करते हुए अपमान के भय के साथ प्रतिरोध की चेतना भी है।

शोएब का दुबई नहीं जाना उसी प्रतिरोध से उपजी अस्वीकृति है। वह नहीं मानना चाहता कि लाख अपमान के बाद भी उसे अपनी मिट्टी से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे उसे समझ आता है कि नई पहचान बनाने की चाह रखने और बना सकने में अंतर है। क्योंकि शोषण केवल प्रभुत्व बनाए रखने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि एक पूरी सामाजिक संरचना है; जो असमानता बनाए रखना चाहती है ताकि वर्चस्व की राजनीति चलती रहे। शोएब पहले अपने ऑफिस में धर्म के नाम पर भेदभाव का शिकार होता है, वहां तक वह स्वीकार कर लेता है। फिर अपनी प्रतिभा साबित करता है। पर जब पार्टी में उसे ‘प्रो पाकिस्तानी’ या ‘आउटसाइडर’ की तरह देखा जाता है तो वह नौकरी छोड़ देता है। वह इनकार कर देता है उस पहचान को ओढ़ने से जो उस पर थोपा जा रहा है। धर्म और वर्ग की इंटरसेक्शनलिटी उसके उत्पीड़न की पृष्ठभूमि तैयार करती है। एक शिक्षित मध्यवर्गीय कुलीन सेटअप, जहां सब लोग पढ़े लिखे हैं, में शोएब लगातार अपमान और भेदभाव झेलता है। आधार नंबर ने उस अपमान की प्रक्रिया को कम करने के बजाय उसे संस्थागत कर दिया है।

शिक्षित मध्य वर्ग, जिसमें मानवीय चेतना होनी चाहिए, क्योंकि मानवीय होना पढ़ाया भी जाता है वही सबसे ज्यादा निष्ठुरता और क्रूरता से व्यवहार करता है। राज्य की संरचनाएं जैसे सरकारी दफ्तर या चंदन की मां का स्कूल जहां वो काम करती हैं वहां ही नहीं बल्कि पूरी नव मध्यवर्गीय उच्चजातीय चेतना में जाति धर्म और यौनिकता और वर्ग की इंटरसेक्शनलिटी के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हाशिये के लोग अब केवल ‘अन्य’ की तरह नही हैं बल्कि ज्यादा मनुष्य की ही श्रेणी से बाहर है। उच्चजातीय मध्यवर्गीय चेतना में अब वो केवल गैर-नागरिक की तरह हैं जिसे अपमान, भेदभाव और शर्म झेलते हुए झुका हुआ रहना होगा। बहुसंख्यकवाद के आतंक में इन्हें अपना आत्मसम्मान खोते हुए गैरमानव की तरह रहना होगा। शोएब के साथी जिस तरह क्रिकेट के मैच के बाद दूसरे समुदाय का होने की वजह से उसका अपमान करते हैं, वह इस देश में मुसलमानों को अन्य समझने की मानसिकता का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि उससे कहीं ज्यादा उस असंवेदनशीलता को दर्शाता है जिसमें उन्हें शोएब के वहां उपस्थित होने का एहसास तक खत्म हो जाता है।

‘होमबाउंड’ केवल दर्द, अपमान, और आत्मसम्मान के हत्या की कहानी नहीं है, यह कहानी दोस्ती और प्रेम की भी है। यह कहानी दोस्तों के सपने की भी है, उनके उम्मीद की भी है। यह कहानी इस समझ को विकसित करने की भी है कि केवल छोटी नौकरी ही रास्ता नहीं है बल्कि उच्च शिक्षा में जाना होगा। और अंततः ये कहानी प्रतिरोध की भी है। ये कहानी एकजुटता की भी है, जिसमें जाति धर्म और लैंगिक असमानता को झेलते लोग मुफ़लिसी में हैं पर फिर भी दोस्ती और प्रेम की सम्भावना तलाशते हुए एक जुट होते हैं। लाख शोषण के बाद भी शोएब और चंदन द्वितीय दर्जे का होने से इनकार करते हैं। शोएब नौकरी छोड़ देता है, और अपने सहयोगी के रोकने पर जिस तरह से मना करता है, वो दर्शकों के लिए ऑपोजिशनल गेज गढ़ता है और उसका वहां से निकलना प्रतिरोध की एक प्रक्रिया की तरह है। चप्पल पहन सकना, हाशिए पर खड़े लोग के लिए एक स्वप्न की तरह है। कंस्ट्रक्शन साइट से जब चंदन की मां स्कूल में खाना बनाने लगती है, लगता है सब बदल जाएगा। पर वहां अपमानित होने पर वह और चंदन क्रोध में उल्टा जवाब देते हैं और निकल जाते हैं। मां के चेहरे पर के क्रोध को कैमरा कैद करता है, वह भी दर्शकों को दलित महिला के ऑपोजिशनल गेज से जोड़ता है और ऐसा करते हुए हिंदी सिनेमा की सबसे मज़बूत माँ का किरदार गढ़ता है। यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहिए कि शालिनी वत्स इस फिल्म की सबसे अधिक जैविक चरित्र हैं, जिन्होंने अपनी देह भाषा और भंगिमा से बहुत गहरा काम किया है।

‘होमबाउंड’ फिल्म हाशिए पर खड़े समाज के भीतरी सवालों से भी हमें जोड़ती हैं। जैसे क्या दूसरे देश में जा कर नौकरी करना अंतिम विकल्प है? क्या दलित समाज एक समूह है? चंदन की मां की पीड़ा क्या चंदन के पीड़ा से भी बड़ी नहीं? क्या चंदन का पढ़ना और उनकी बहन का काम करना उनकी बहन को दलित समाज में भी पितृसत्तात्मक सोच के होने को दिखाता है? क्या चंदन और सुधा का दर्द अलग-अलग नहीं? चंदन का सपना बराबरी की पहचान है मगर उनकी वास्तिवकता एक टूटता घर भी है, वो चाहते हुए भी पढ़ नहीं सकते आगे क्योंकि सर पर छत की आफत है। लेकिन सुधा उच्च शिक्षा में जा सकती है क्योंकि उसे बराबर का सम्मान चाहिए और वह ऐसा कर सकती हैं क्योंकि उसके पिता नौकरी में थे। चंदन और सुधा का तर्क-वितर्क हाशिए के समाज के अंदर के विभिन्नताओं को भी दर्शक तक पहुंचाता है बल्कि गोपाल गुरु के सेल्फ रिफ्लेक्टिव होने के तर्क पर खरा उतरता है। इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद, एक मुस्लिम लड़के, एक दलित लड़के, एक दलित शिक्षित लड़की और एक अशिक्षित पर स्वाभिमान दलित महिला एक दुनिया बुनते हैं, दर्द की साझा दुनिया। सबका दर्द अलग अलग होते भी एक हो जाते हैं। नीरज घेवान इस दर्द की दुनिया में भी आपसी एकजुटता का संसार बुनते है जिसका आधार प्रेम और दोस्ती है। और इन रिश्तों में आपसी समझ है। एक उच्च जातीय समाज की तरह चंदन और सुधा में हायरार्की का रिश्ता नहीं है। अंत में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जब दोनों लड़के सूरत की तरफ माइग्रेट करते हैं, सुधा पहुंचती है स्वीकारती है कि उन्होंने चंदन की बात नहीं समझी और चंदन स्वीकारता हैं कि सुधा का अपना वजूद है, वह चंदन की तरह क्यों सोचे? मतलब दर्द की इस साझा दुनिया के लोग जानते हैं कि सामाजिक पहचान उनके चिर वंचित होने का कारण है, पर इसके बाद भी उनकी चेतना में आपसी समझ है। शोएब चंदन से गले मिलकर अपने अपमान का दर्द खोलता है, चंदन सुधा की समझ से सहमत होता है और अपनी बहन के दर्द से भी।

‘होमबाउंड’ हाल की जाति के ऊपर आधारित फिल्मों से अलग हो जाती है क्योंकि ये जाति, धर्म और वर्ग के अंतर्विषयकता से विकसित वंचित होने की कहानी को आगे ले जाती है। महामारी की मार ने इन्हें वंचित से चिर वंचित कैसे बनाया, इसे रिद्मिक शॉर्ट्स के माध्यम से घेवान पर्दे पे उतरते हैं। एक ड्रोन शॉट में वह दिखाते हैं कि लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रक पकड़ सके, और चंदन -शोएब गली में फंसे हैं। दोनों तरफ से पुलिस है, कैमरा ऊपर से इनके नीचे और फंसे होने को दिखाता है। इन फंसे हुए दबे हुए लोगों को महामारी के समय लिए गए सरकारी फैसलों ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाया है. ये न तो समाज के लिए अस्तित्व में है न सरकार के लिए. मगर इन सब के बीच एक चीज है शोएब और चंदन की दोस्ती. महामारी के वीरानेपन को, इसकी क्रूरता को और हाशिए के समाज पर इसकी दोहरी मार को नीरज कुछ ऐसे दर्ज करते हैं कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति उनके प्रति संवेदना महसूस करे, दया न करे.

‘होमबाउंड’ इसलिए अलग है क्योंकि वह जाति और धर्म के वर्चस्व का जवाब आक्रामकता के बजाय मानवीयता से देती है। वो हाशिए के समाज का एक नया सौंदर्य रचती है। जहां शोएब अंतिम सांस तक चंदन का साथ देता है, जहां जब सब महामारी की मार में मनुष्यता और सामाजिकता दोनों छोड़ देते हैं एक फटी एड़ी वाली महिला निकल कर चंदन और शोएब को पानी देती हैं। वह वाली महिला जो पदसोपनिकता में सबसे नीचे हैं अपनी मनुष्यता नहीं खोती। आक्रामक हुए बिना नीरज मनुष्यता को ललकारते हैं जो अभी की बड़ी जरूरत है। अलग पहचान की राजनीति के बजाय वह दर्द और मानवता का साझा संसार रचने की कोशिश करते हैं जहां हम उनके दर्द से जुड़ते हैं और साथ शामिल हो जाते हैं और एक सार्वदेशिकता रचते हैं, मनुष्य का दर्द मनुष्य का है।

मगर बड़ी समस्या ये हैं कि एक विमर्श के तहत यह भी माना सकता है कि वो सिंपैथी की राजनीति कर पहचान को नीचा दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये की साउथ की दलित दृष्टि रचने वाली फ़िल्मों की तरह उत्तर भारत के दलित समाज की विशेषता, उनकी संस्कृति, उनका खानपान, उनका उत्सव ये कुछ भी नहीं दिखाते हैं। और दूसरा अगर ऐसा न भी सोचा जाय तो बड़ी समस्या यह है कि एक बड़ी आबादी इसे देख ही नहीं रही। एक तरफ रील के संसार में युवा पीढ़ी न तो कुछ गहरा देखना चाह रही है न सोचना समझना। वह वही देखना चाहते हैं जो मल्टीप्लेक्स में लगे होने और आक्रामक मार्केटिंग की वजह से उन तक पहुंच रहा है। इस फिल्म को जब मैंने देखा तो हॉल में कुल मिला कर चौदह दर्शक थे। दर्शकों का अभाव सिनेमा वितरण की राजनीति का हिस्सा है या लोग सच में ऐसी फिल्में देखना नहीं चाहते, यह बड़ा सवाल है। सिनेमा में चंदन का घर बन जाता है, उसकी मां के पैर में चप्पल भी आ जाती है लेकिन समय की सच्चाई यह है कि हरिओम बाल्मीकि जैसे लोग पीट-पीट कर मार दिए जाते हैं और आई. ए. एस पुरन जैसे लोग कार्यस्थल पर लगातार अवमानना का शिकार होकर आत्महत्या कर लेते है। तब प्रश्न यह उठता है की ऐसे समाज में वेदना के मानवीय चित्रण से संवेदना पैदा करने के लिय होम बाउंड जैसी फ़िल्में ज़्यादा ज़रूरी हैं या पा रंजित की फ़िल्मों का जातिवाद के विरुद्ध आक्रामकता से बनायी फ़िल्म ही मौजूदा हालात का सही जवाब, इसका फ़ैसला हम कैसे करेंगे?